実は身近にある

「地域運営組織のたまご」

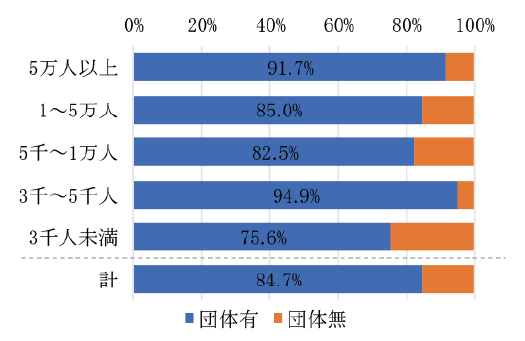

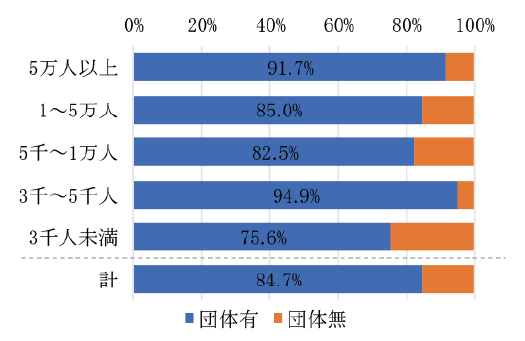

北海道が令和3年度に実施した集落実態調査によれば、 84.7%の市町村で、行政の仕事を地域住民等団体に委託している事例がみられました(図5)。 地域に必要な仕事を行政と地域住民の役割分担で実施するという発想は、決して新しいものではありません。 その萌芽を見つけ、育てていくことが大切です。

民等団体への委託市町村割合

Section on Community Management and Stakeholder Development

人口減少・高齢化や市町村職員の減少などで、地域運営はますます厳しくなることが予想されます。 本ガイドでは地域運営の主体形成編は全6章で構成しています。持続的な主体形成を測るためのプロセスをご覧ください。

人口減少・高齢化や市町村職員の減少などで、地域運営はますます厳しくなることが予想されます。 全国では、持続的な地域運営の主体形成のため「地域運営組織」の形成が進められています。 ここでは、北海道における地域運営組織の必要性と本編の特徴、構成を紹介します。

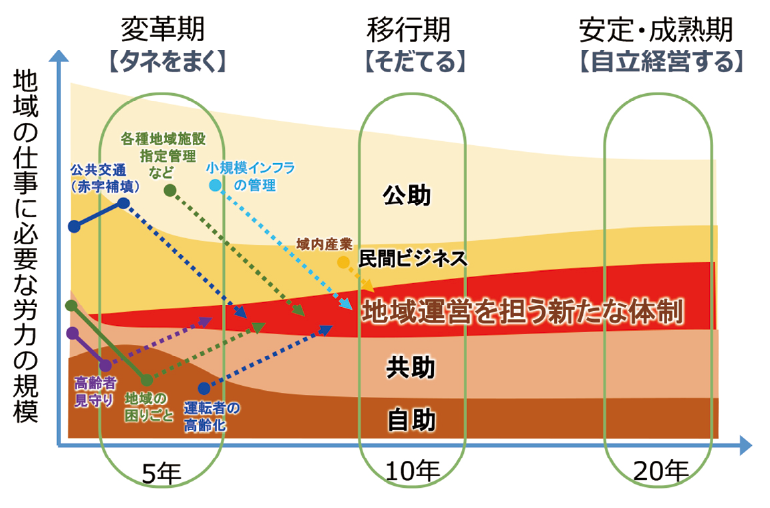

北海道は居住域が広域であり、かつ人口が低密度に分散しています。 道路、水道等インフラの整備や除雪サービス、医療・福祉サービス等を担っている行政による「公助」は、税収入減や職員減少で負担が増加しつつあります。 また、主に民間ビジネスが担ってきた小売業や流通、交通については、収入減少や従業員不足により集落部で事業継続が困難となっています。 さらに、地域の共助組織である町内会は、人口減少と高齢化に加え、リーダーの担い手不足の問題を抱えています。 結果、買い物や通院の移動に「自助」の比重が増加し、地域での居住をあきらめざるをえない住民もいます。 地域運営に必要な労力の将来変化のイメージを図1に示します。 このままでは、公助、民間ビジネス、共助、自助の力がやせ細り、地域運営に「すき間」が生じてくる可能性があります。

こうしたなかで、新たな地域運営の担い手として、地域住民自らが参画し地域の課題解決を図る「地域運営組織」が全国的に注目され、総務省をはじめ各省庁で設立に向けた支援制度が創設されています。 「地域運営組織」は、地域運営の「すき間」を埋めていく有力な担い手として期待されます。 広域な北海道においては、インフラや農地、地域環境の維持管理や、広域の移動をサポートする役割も期待されます。

第1部では、道総研が2020年度から2024年度の間に、北海道内で設立支援を行った2つの事例を参考にして、具体の方法を紹介しながら地域運営組織の設立に向けたプロセスを示します。 本編は、主に次のことを想定して作成しています。

| 対 象 | 市町村職員担当者(委託を受けて実施するコンサルタントを含む) |

|---|---|

| 特 徴 |

|

第1部は、地域運営の主体形成を、そのプロセスに沿って支援するガイドとなっています。 主体形成は、 必ずしも組織ができることとイコールではありません。 これまでの地域運営を、 人口減少が進む中でも持続可能性の高い方法へと再編していくことが大切です。 以下に、想定している地域運営の再編や地域運営組織設立までの道のりを示します。

| STEP | 目指す地域の姿 | 対象 |

|---|---|---|

|

地域の将来見通しから取組みの必要性を共有しよう ■わが町の将来を共有しよう ・人口 / 生活機能 / 生活インフラの将来予測 ■行政内 / 地域住民内の意識向上と体制構築を進めよう |

人口減少の危機感と対策の必要性を皆で共有し行政内 / 地域住民内の検討体制をつくる |

第1部 2章を Check! |

|

地域の現状を把握し目標を設定しよう ■地域の現状を把握しよう ・統計データ / 現地調査 / ワークショップによる把握 ■地域の仕事の棚卸し手法を実践しよう ・地域住民編 / 行政編 ■地域住民とビジョンや解決策を話し合おう ・ワークショップの手法 ■行政による計画への位置づけ |

地域住民で現状を共有し地域づくりのビジョンと実現に向けた計画をつくる |

第1部 3章を Check! |

|

事業検討・絞り込み、組織づくりをしよう ■まずはやってみよう~小規模実証のススメ ・行政 / 地域住民が中心となった実証例 ■実体験から改めて事業を絞り込む ・TN法によるディスカッションの促進 ■組織づくりをすすめる |

実際にいくつかの取り組みを試行し、優先順位と実施体制をつくる |

第1部 4章を Check! |

|

活動を評価する方法を検討し、随時見直そう ■活動の社会性を評価しよう ・ロジックモデルを活用した評価 / 指標の設定方法 ■評価をしたら改善につなげよう |

アウトカムを中心とした活動の評価方法を考える |

第1部 5章を Check! |

|

行政の関わり方について ■行政による支援体制について ■各省庁・他機関の参考マニュアル ■相談窓口 |

行政の地域への関わり方を考える |

第1部 6章を Check! |

人口減少や高齢化に漠然とした危機感を抱いていても、現実的に「自分ごと」として考えるのは難しいものです。 まず、様々な将来予測データを用いて、自分の生活がどのように変化するかを、地域住民間、行政担当者間で共有し、地域の将来を議論するきっかけを作りましょう。 このSTEPの想定期間は半年から1年程度ですが、地域住民・行政担当者間の意識共有には時間かかります。 次のSTEPとも並行し進めましょう。

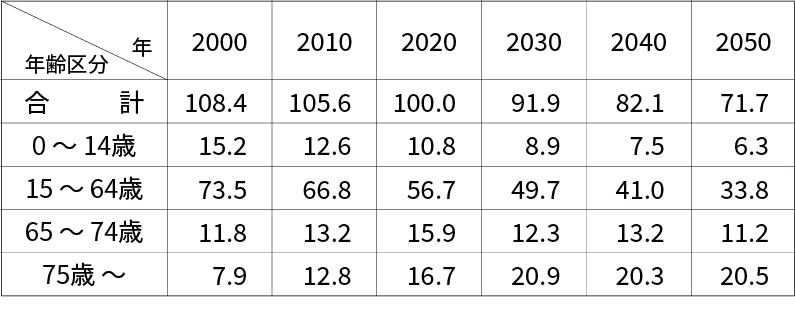

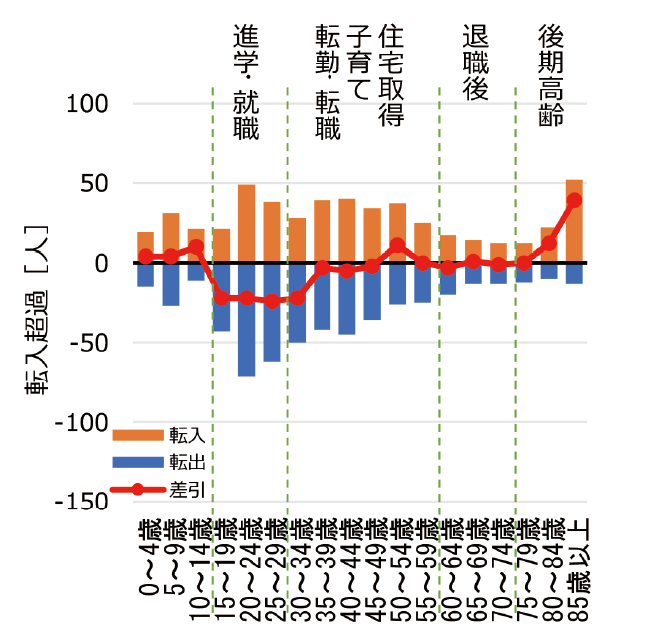

市町村や地域の将来人口を共有しましょう。 将来人口予測は、国立社会保障・人口問題研究所※1 や国土交通省※2 などが示していますので、市町村または当該地域ごとに集計することで、将来人口予測を示すことができます(参考:表1) 。 特に次のポイントを共有しましょう。

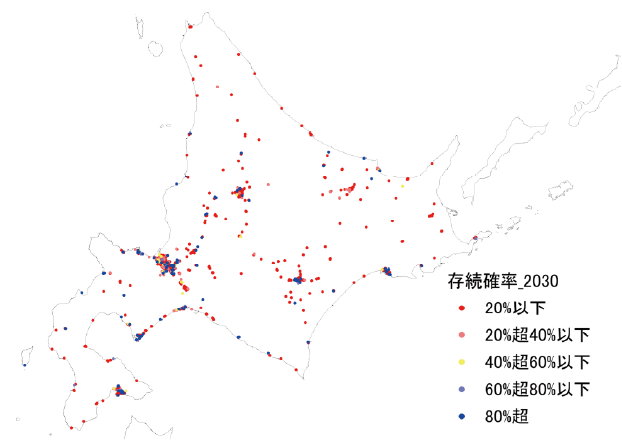

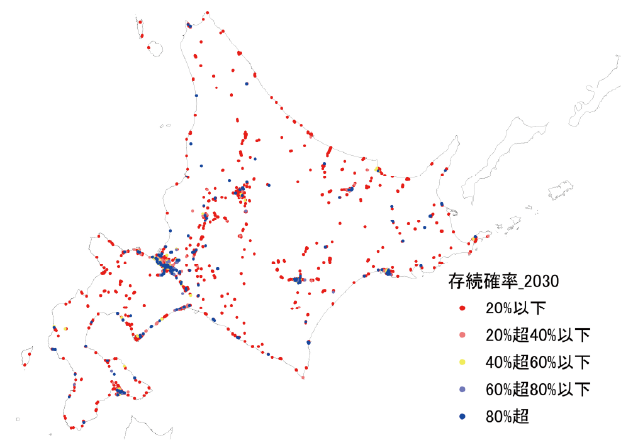

身近な生活機能が、将来どのようになるかを確認しましょう。 道総研建築研究本部では、将来の人口の変化などから、現在あるスーパーマーケットやガソリンスタンドの存続確率を算出できるモデルを提供可能です(図2、3) (一般公開はしていませんので道総研に直接お問い合わせください)。 生活機能の存廃予測結果を住民と共有することは、課題を「自分ごと」としてもらうきっかけとなります。

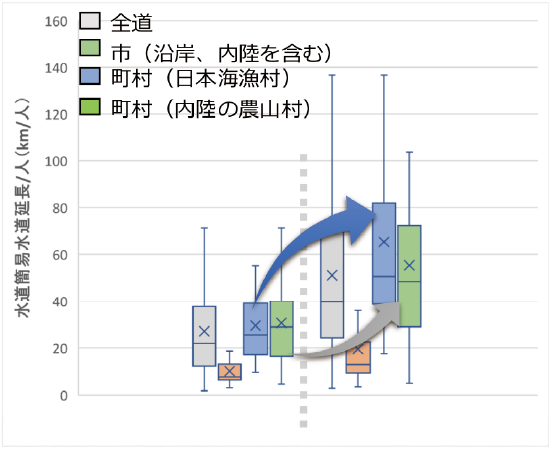

生活に必要な道路、水道などのインフラは、人口が減少しても、同じように延長が短くなるわけではありません。 基本的には、 現在の道路、水道などのインフラを、将来の人口で維持していく必要があります。 試しに、現在の維持管理費や管理延長を、現在人口と将来人口で割って1人あたりの負担量の変化を比較してみましょう。 図4は北海道内の水道の例ですが、全体的に、2倍近い負担となります。 また、市町村面積が大きいわりに人口が小さな町では、特に負担が大きくなることがわかります。

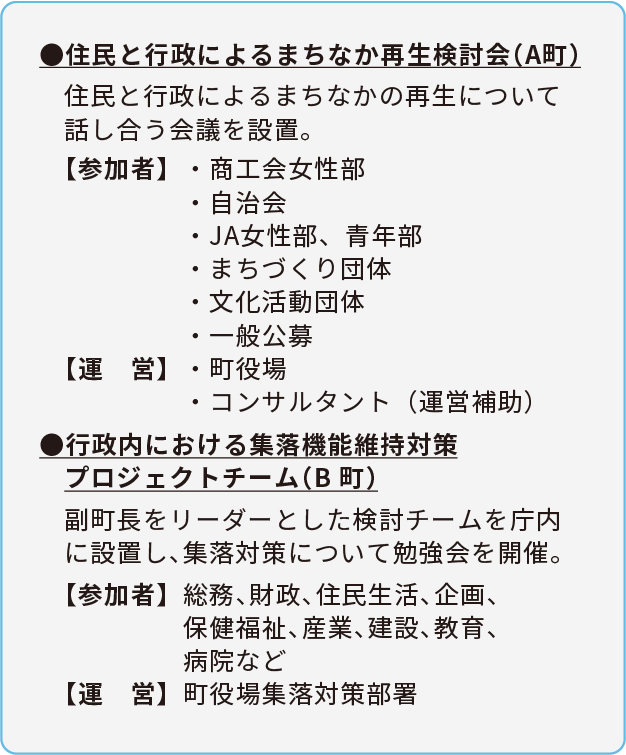

地域住民との再編の検討を進めていくためには、まず、市町村役場内で危機感を共有していくことが大切です。 「地域」や「集落」には、市町村役場庁内の建設、産業、教育、福祉など様々な部署が関わるため、多部署にまたがって地域を考える体制をつくることが求められます。 しかし、職員の中には、これまでの仕事の仕方が変わっていくことに抵抗を覚える方も想定されます。 専門家による講演会やセミナーの開催などにより、役場内での意識共有を粘り強く進めましょう。 同じように、地域住民内の意識共有も求められ、 専門家の活用や、役場職員との危機感の共有が重要です。 体制構築の例を図5に示します。

ただし、意識共有には時間がかかります。 次のステップの取組みと並行して、長期的に取り組みましょう。 道総研では、地域の現状に対するレクチャーを行っていますので、ご活用ください。

北海道が令和3年度に実施した集落実態調査によれば、 84.7%の市町村で、行政の仕事を地域住民等団体に委託している事例がみられました(図5)。 地域に必要な仕事を行政と地域住民の役割分担で実施するという発想は、決して新しいものではありません。 その萌芽を見つけ、育てていくことが大切です。

地域運営の再編を検討するためには、まず地域の現状を地域住民や行政自らが把握することが大切です。 ここでは、データや現地調査、ワークショップを用いた現状把握の方法のほか、地域運営に対して行政や地域住民がどのような仕事を行っているかを「見える化」するために道総研が開発した「地域の仕事の棚卸し手法」を提案します。 「見える化」された現状を踏まえ、目標像と実現に向けた取り組みを整理しましょう。 このSTEPの想定期間は1年~1年半程度ですが、 地域住民の意識共有が十分でない場合には時間をかけて取り組みましょう。

地域住民や行政職員は、地域の現状をわかっているつもりでも、 意外と知らないことがあります。 地域に住んでいるからこそ認識していない魅力や価値もあり、それらを確認する作業が必要です。

地域の現状は、 データで把握する方法、現地調査や聞き取り調査で把握する方法、ワークショップで把握する方法があります。 可能なら、 これらの作業を地域住民だけではなく外部の支援者と一緒に行いましょう。 新たな発見や気づきが促されます。

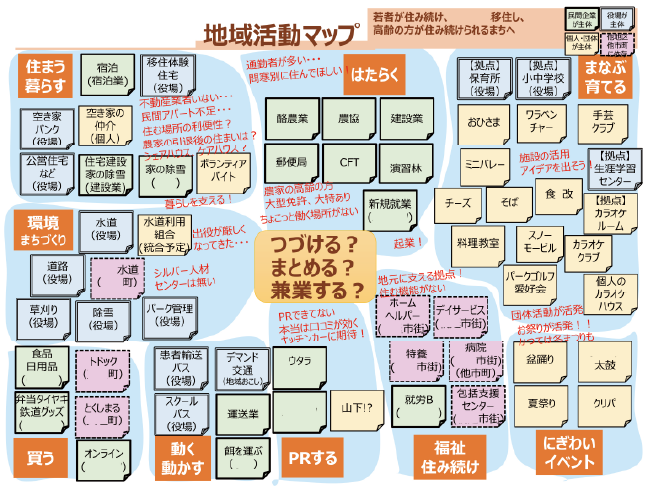

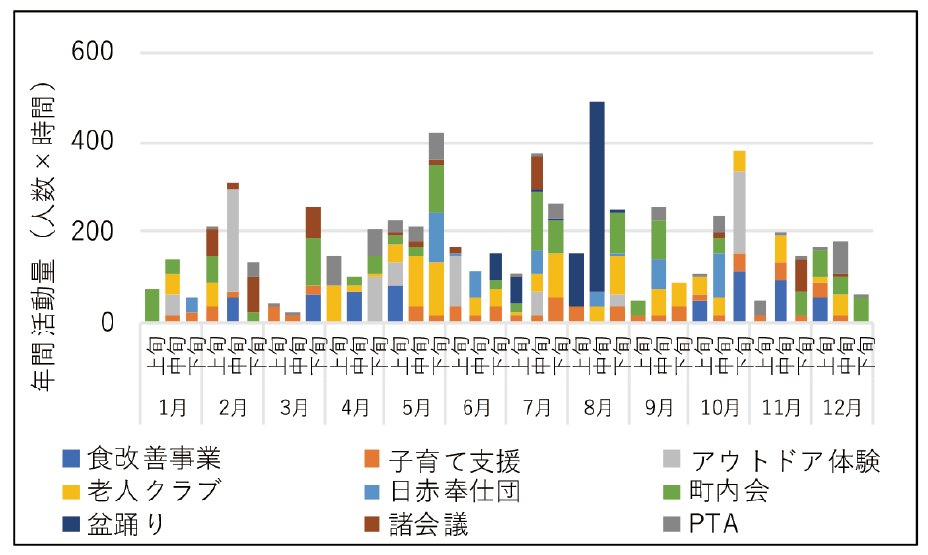

ここでは、 町内会等の既存組織が行ってきた地域運営活動を見直すため、 地域の維持管理活動や行事、会議などを「棚卸し」し、今後の継続・再編方法を検討する「地域の仕事の棚卸し手法(住民団体編)」を提案します。 今回、道総研の開発したこの手法によって、地域活動のためにどの時期にどの程度の時間を要しているかを見える化できます(図9)。 この結果を地域で共有し、地域の仕事が特定の時期・人に偏っていることの気づきにより、見直しを促していくことができます。 なお、 本手法は地域全体を俯瞰して見ることが目的です。 調査を厳密にしようとしすぎて、作業がかえって負担にならないよう留意しましょう。

調査対象地区と対象団体を設定します。日常的に一体で活動を行っているなど、まとまりのある単位とします。

各団体の総会資料や活動資料から年間事業および運営体制を把握します。詳細はヒアリングで把握します。結果は、年間の活動内容を一覧で整理します。(調査票はwebでダウンロードできます)

資料調査及びヒアリングから、活動内容ごとに運営側の人数と時間を把握し、見える化します。

成果をもとに、地域住民間で活動の持続性について話し合います。

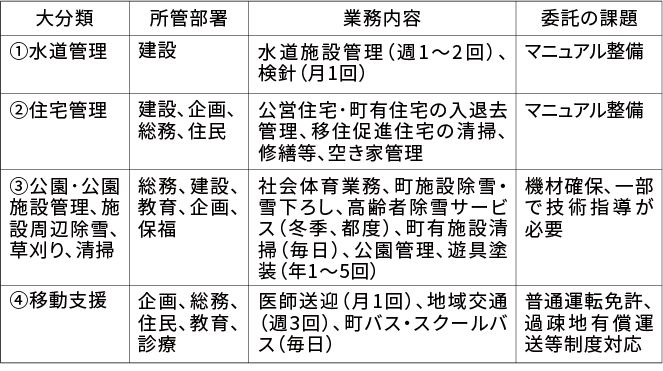

ここでは、行政がこれまで地域のために行っていた仕事を「棚卸し」し、質の向上や地域運営組織の財政的基盤形成の観点から見直すための方法として、 「地域の仕事の棚卸し手法(行政編)」 を提案します。 今回、 道総研の開発したこの手法によって、住宅管理や公園管理、移動支援などの行政の仕事の所管部署や手間が見える化できます(表2)。 この結果に基づき、行政の仕事自体を見直すとともに、地域運営組織への業務委託を通じて地域運営組織の主たる仕事を生み出せる可能性があります。

なお、 行政の負担の減少や効率化を押し出すと、 押し付け感が募りますので、地域に委託するにあたっては地域団体等との十分な議論が必要です。

調査対象地区を設定します。 日常的に一体で維持管理を行っているなど、まとまりのある単位とします。 また、企画部門をはじめ、多くの部署の参画を促します。

調査票をもとに、業務を抽出します。 また、業務情報として、職員が直営で行っている業務や、既に地区内外の事業者や住民団体に委託している業務の作業内容・頻度を整理します。

(調査票はwebでダウンロードできます)

抽出した業務について、職員ワークショップで定量的に把握します。直営業務については職員の人工数(人日)から人件費を推計します。 また、消耗品や委託などの費用も把握します。

職員ワークショップにより、抽出した業務を地区内の企業や住民団体に委託することが可能かどうかを検討します。

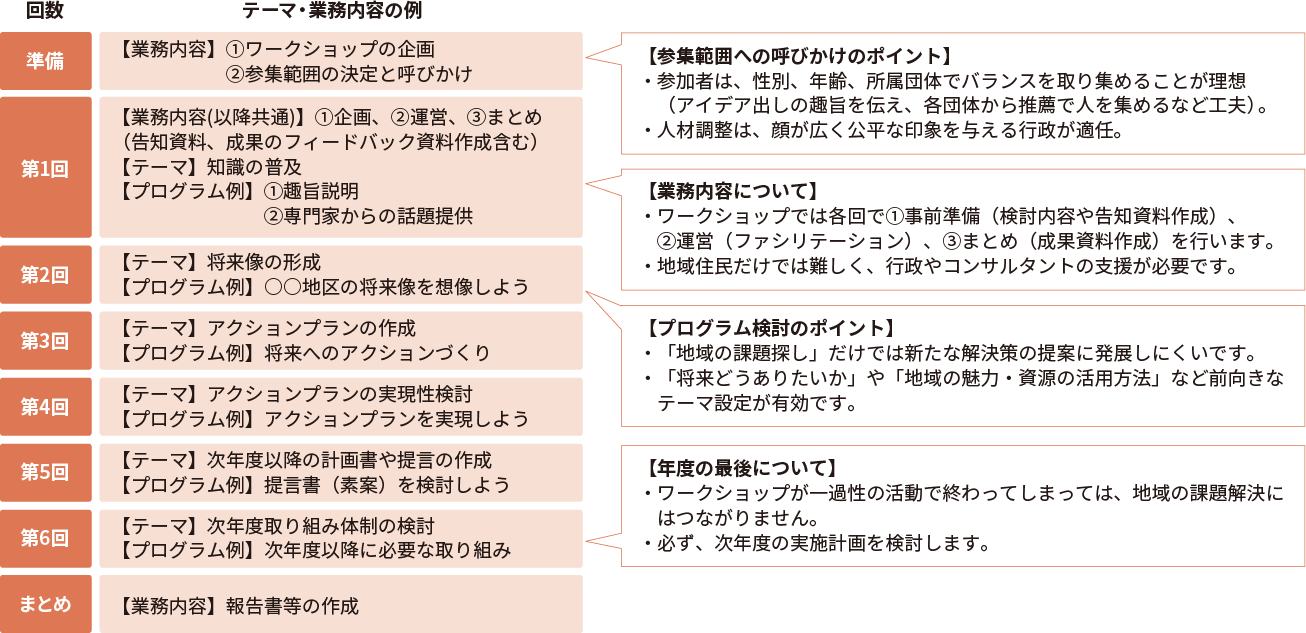

地域の現状を把握したら、それらを地域住民と共有し、地域の将来ビジョンや、課題の解決策を話し合います。ここでは、 地域住民及び関係者が自由に意見を出し合えるワークショップの手法が有効です。 ワークショップの企画の例を図10に示します。 ワークショップは短時間で意見を集めやすく、多くの地域で実施されていますが、ワークショップに慣れた住民の存在や、声の大きな住民の影響を受けやすいデメリットもあります。 多くの個人意見を集めるならアンケートのほうが向いていますし、アイデアの資金調達を考えるなら各種団体の役員の集まりで検討するほうが短時間で済みます。 目的によって適切な方法を選択しましょう。

域で議論したビジョンや取り組みは、行政の計画に位置付けることが望まれます。 地域運営組織の形成にかかる取り組みは、 単年度では終わりません。 地域住民のみで議論を継続するには限界があり、行政が継続して関わる必要があります。 計画の作成は、 行政が継続的に支援を行う後ろ盾となります。 計画は、まちなかの賑わい再生や集落対策など様々な事業と絡めて策定することが想定されます。

フューチャー・デザインとは、様々な課題に対し、「現代の世代」だけではなく、その課題の影響が及ぶ「将来の世代」の立場も踏まえて議論しようという取組みです。 フューチャー・デザインを取り入れたワークショップの方法は様々ですが、参加者が50年後の「仮想未来人」となって50年後の社会のありようを語り合い、現代の世代に対して提言を行うなどが想定されます。 道総研では、フューチャー・デザインを取り入れた職員研修等のプログラムを提供していますので、お気軽にご相談ください。

前章までの取組みにより、解決すべき地域課題や取り組むべき事業アイデアがいくつか抽出されてきます。 しかし、どれから手を付ければよいのか判断がつかない場合があります。 本章では、実体験から実現性を考える方法として小規模実証を提案します。 また、 優先順位の議論を深めるのに役立つ「TN法」もご紹介します。 実証実験を行い事業計画を策定するまでの想定期間は1年程度ですが、組織が形成できるまでの想定期間はそれ以上にかかる可能性があります。

ワークショップなどの会議を重ねても、実施したことのない事業アイデアはイメージがつきにくいものです。 そのため、小さなアイデアでも、試しに実施してみることで、試みが成功しても失敗しても、関係者の間でイメージが具体化し、取り組みが大きく前進する場合があります。

なお、住民が自発的に実証を行うのが理想ではありますが、住民の間で意識が充分に醸成されていない場合には、無理に実施を促すよりも、ある程度、行政がリードして小規模実証を進める方法もあります。 ここでは、行政と地域住民がそれぞれ中心となった小規模実証の方法をご紹介します。

| 行政が中心となったパターン | 住民が中心となったパターン | |

|---|---|---|

| 趣旨 |

|

|

| 内容 |

|

(左:A町H地区、右:B町T地区) |

| 留意点 |

|

|

B町T地区では、季節の野菜や木工品、手芸品などを持ち寄る「みんなの市(いち)」において、リーダーを置かず、参加者が周知、会場設営、片付けを行う「リーダーレス」なイベント運営に取り組んでいます。 これまでリーダーの負担が課題となっており、解決法の模索から住民から発案されたものです。 参加者の自発的な行動につながり、リーダーの負担軽減の効果が認識されました。

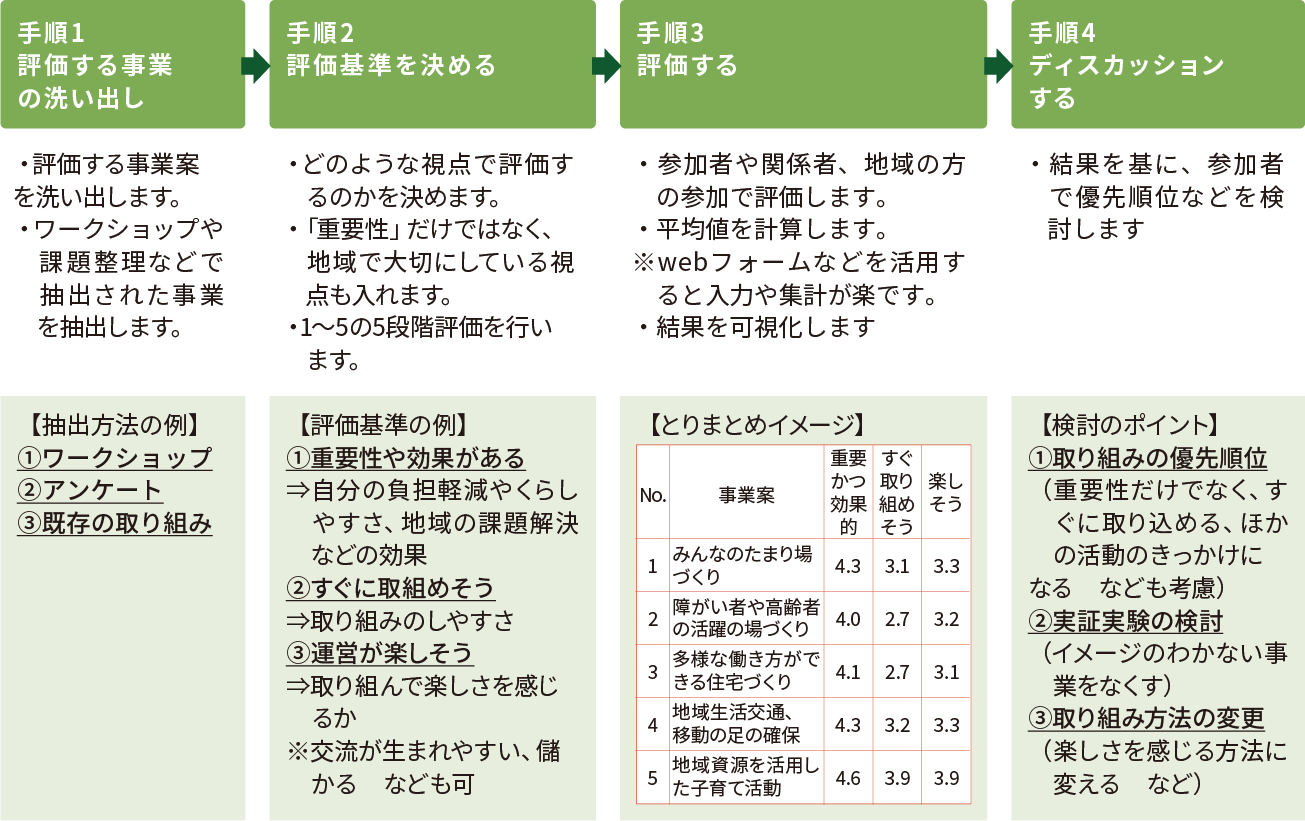

地域で取り組むべき事業アイデアは様々ありますが、全てがすぐに開始できるわけではないため、優先順位を検討して進める必要があります。 地域住民一人ひとり、優先順位の考え方は異なるため、話し合いが平行線になる場合もあります。 そのような場合は客観的に事業を評価する「TN法」の第1ステップが有効です。 TN法とは東北農業研究センターが開発した、複数の視点から参加者による評価を行い、意見の整理・検討を支援する手法です。 TN法を活用した取組み検討の手順を、図11に示します。

TN法を活用することで、 事業抽出段階で声の強い人の意見に限定せず全員の意向が見えるようになります。 これにより、先行すべき取り組み、追加議論するべき取り組み等の意見把握が容易となります。 これまではファシリテーターの力量にゆだねられていた部分であり、ファシリテーターの負荷の低減にもつながります。

事業を実現する体制を検討します。 法人格、規約、事業計画、役員体制、住民の参加方法などを決めます。 A町、B町の事例では、既存の株式会社を発展させたタイプと、新規にNPOを設立したタイプが形成されました。 法人格を有することには、資産の保有や社会的信用を得て受託事業が可能となるなどのメリットが挙げられます。 一方で、株式会社は公益性のある活動として認識されにくい点、NPOは収益性の確保が課題として上げられます。 また、新規に組織を立ち上げる場合には、会計事務、就業に関する規程類の整備に労力がかかります。 事務処理などは地域住民で実施すると大変ですが、行政職員はその道のプロですので、サポートすることも考えられます。 ほかにも、専門家に依頼できるような支援制度を充実していく必要があります。

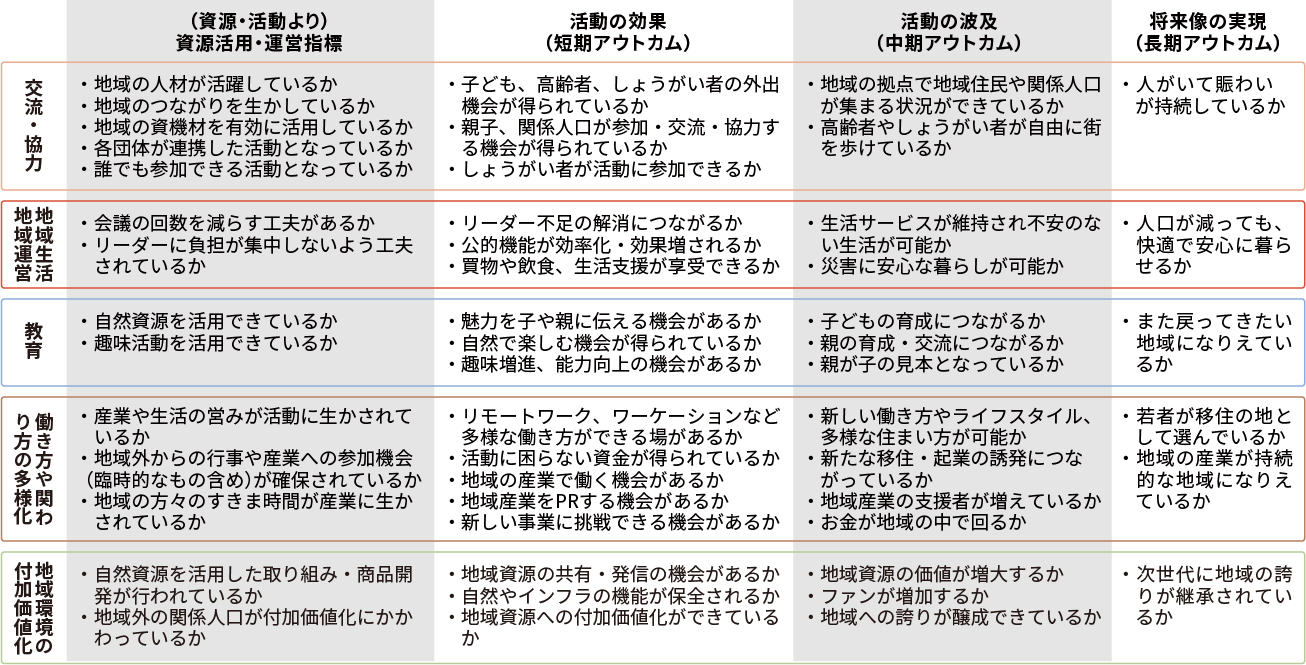

地域運営を担う団体の活動を、目標に照らし合わせて自らチェックしていくとともに、公益的な取り組みについて周囲の理解を得て、公共的な事業を持続的に受託したり、仲間を増やしたりしていく必要があります。 ここでは主に、社会的インパクトを評価する手法としてロジックモデルを活用した手法を紹介します。 本手法で作成した評価項目を実際に使うのは活動開始後ですが、事前に作業することで活動目標を整理することにつながりますので、活動開始の初期段階から取り組みましょう。

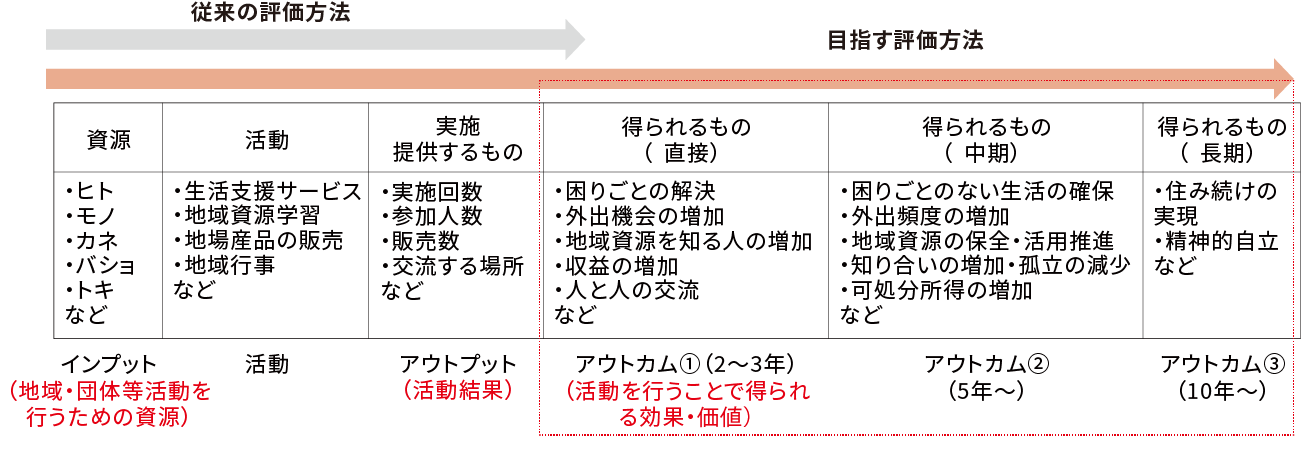

ロジックモデルは、事業などを資源、活動、直接の結果、成果(短期~長期)に整理したもので、事業が成果をあげるために必要な要素を図示化したものです(図12、13)。 これまで「回数をこなす」ことに追われてきた行事もある中で、目指す成果(アウトカム)は何かを関係者で明確化することで、 新規事業や既存の活動を見直すことが可能となります。 事業立案のチェックリストとしても活用できます。

現在の地域活動について、町内会長や各種団体長に対するヒアリング及び資料調査を行います。 また、今後の地域の目標や計画があればそれらも対象にします。 活動ごとに、活動の資源、活動内容、実施結果、アウトカム(効果や意義)を確認します。

調査結果を活動資源、活動内容、実施結果、アウトカム(効果や意義)で表にまとめます。

活動の資源、活動内容、アウトカム(効果や意義)から、評価の指標を抽出します。 アンケートなどで計測しやすい項目や、地域の方が理解しやすい項目とします。

指標を基に、現在の事業をチェックしたり、アンケートを行うなどして測定します。 これらを基に、行事等の活動を見直したり、計画を修正したりします。

上記のアウトカム調査に基づく評価指標の設定については、既存の統計調査で把握するものや、地域住民等への質問紙調査で把握するものがあります。ロジックモデルの考え方や指標設定にあたっては下記のサイトが参考になります。地域独自のアウトカムを反映した指標づくりを進めましょう。

アウトカムを目標とした活動への転換は、年間事業回数や予算に左右されず、本来の達成すべき目的を中心とした活動への再編につながります。 具体的には次のような視点が重要です。

多くの行政職員にとって、人口減少が進む地域の課題解決の必要性は認識しているものの、地域にどのように関わるか、確たる方法論はありません。 本書で提案した各手法のほか、実践にかかわる職員が各地で創意工夫し、同じ思いを持つ仲間と情報共有していくことが重要です。

行政は、地域住民にとって、俯瞰的に地域の人口や課題を把握するコンサルタントであると同時に、地域に最も身近な相談相手であり、さまざまな事業を進めた経験を持つ専門家でもあります。

地域運営の再編には、行政の関与が不可欠ですが、行政職員が減少傾向にあり、集落対策や地域運営組織の形成にかかる人員が限られるなか、行政の地域への関与の仕方については多くの悩みがあります(図14)。

道総研では、地域運営組織の形成に取り組む行政職員同士の意見交換の場を形成し、それぞれの創意工夫を共有することで、課題解決が促進されていくよう取り組んでいます。

国内の先行的な取り組み事例を見ると、 市町村レベルの行政職員が地域へ関与する方法には、いくつかのタイプが想定されます。 こうした関与の仕方も参考にしていくことが考えられます。

| 中間支援(直接)タイプ | 行政職員が、地域での会議への参集、開催、取りまとめなどを担う方法。必要に応じて地域ごとに職員を配置する。 他業務も実施する中で様々な地域に関与しており、職員の負担が大きいのが課題。 |

|---|---|

| 中間支援(間接)タイプ | 行政が支援団体を形成または指定し、地域での会議への参集、開催、取りまとめ、資金支援などを行う方法。 行政の負担が軽減されるが、受け皿となる団体の形成が課題。 |

| 伴走タイプ | 行政職員が地域課題解決に専念し、住民と一緒に地域の課題解決に取り組んでいく方法。 実際には特定の地域に専念できる職員を配置するのは難しく、嘱託職員や役場に所属する地域おこし協力隊が担う場合が多い。 |

| プレイヤータイプ | 行政職員が地域課題解決に専念し、住民と一緒に地域の課題解決に取り組んでいく方法。 職員がプレイヤーの一人となって、職務時間外などに事業を一緒に構築していく方法。 行政職員の専門性が発揮されやすいが、行政の立場とのジレンマも感じる。 |

本実践ガイドを作成するにあたり、様々な団体から出されているマニュアルを参考にしました。 以下はその一例です。 ワークショップの方法など、他のマニュアルで記載されているものについては、本書では割愛していますので、 他のマニュアル類も併せてご参照ください。 各省庁で、 地域運営組織形成に対する支援制度の整備が進んでいますので、専門家の活用も進めていくことが可能です。

| 集落ネットワーク圏の形成に向けた地域運営組織の取り組みマニュアル, 2016.3. | 総務省 |

|---|---|

| 地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業研修用テキスト, 2017.3. | 総務省 |

| 実践編 小さな拠点づくりガイドブック, 2015.3. | 国土交通省 |

| 地域の課題解決を目指す地域運営組織の法人化~進め方と事例~, 2017.3 第 1 版, 2018.3 第 2 版. | 内閣府 |

| 地域運営組織形成のための手順書-活力ある地域づくりのために-, 2017.3. | 山形県 |

| 地域コミュニティづくりガイド-自立から協働へ-, 2019.5. | 鹿児島県 |

| 新しい地域コミュニティづくりガイドブック【協議会設立編】, 2021.3. | 志布志市 |

| 住民自治組織設立・運営マニュアル | 京丹後市 |

| デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ/地方創生拠点整備タイプ) | 内閣府 地方創生推進事務局 |

|---|---|

| 過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業(過疎地域持続的発展支援交付金) | 総務省 地域力創造グループ 過疎対策室 |

| 農山漁村振興交付金 (中山間地農業推進対策)のうち農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業 | 農林水産省 、地域振興課 |

| 特定地域づくり事業推進交付金 | 内閣府 地方創生推進事務局、 総務省 地域力創造グループ 地域振興室 |

| 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する特例措置 | 内閣府 地方創生推進事務局 |

| 地域運営組織の設立・運営に関する地方財政措置 | 総務省 地域力創造グループ 地域振興室 |

| 地域循環共生圏づくり支援体制構築事業 | 環境省大臣官房地域政策課地域循環共生圏推進室 |

| 地域おこし協力隊に対する特別交付税措置、研修 | 総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課 |

| 集落支援員に対する特別交付税措置 | 総務省 地域力創造グループ 過疎対策室 |

| 地域活性化伝道師 | 内閣府 地方創生推進事務局 |

| 外部専門家(地域力創造アドバイザー)制度 | 総務省 地域力創造グループ 人材力活性化・連携交流室 |

| 地域づくり総合交付金 | 北海道総合政策部地域創生局地域政策課 |

人口減少が進む中で、地域運営の再編は急務となっています。 道総研では、道内市町村や地域からのニーズに対応し、本ガイドに示す手法や、地域での検討を支援しますので、ぜひご相談ください。

また、北海道総合政策部や農政部においても、各種支援制度の情報提供を得られますので、ご連絡ください。

| 道総研建築研究本部~本ガイドの内容や支援について | 電話:0166-42-2111 |

|---|---|

| 北海道総合政策部地域創生局地域政策課~地域づくり総合交付金ほか支援制度について | 電話:011-206-6404 |

| 北海道農政部農村振興局農村設計課~農村型地域運営組織(農村RMO)形成推進事業について | 電話:011-204-5397 |