個別技術編

Water Infrastructure

1章 地域と一緒に水インフラ運営再編を考えよう!

この章では、地域の水インフラ(生活用水供給インフラ)の運営・再編を考える方法について、道総研の開発した「水インフラ運営・再編支援システム」の活用を軸に、紹介します。

北海道の水インフラ(生活用水供給インフラ)の特徴と課題

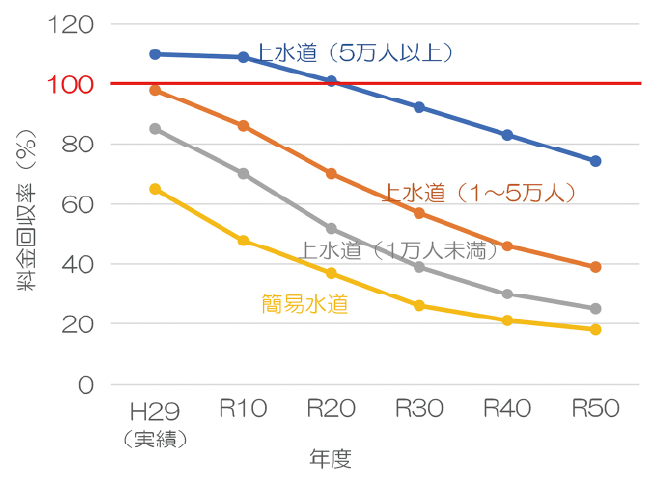

人は水なしには生きられません。 安全な水供給の確保は、様々ある地域課題の中でも最重要課題の1つと言えるでしょう。 開拓当初より散居型の集落づくりが進められてきた北海道では、住宅の密集度が低いため生活用水を配る上でどうしても管が長くなり、経営効率の面ではもともと不利な状況があります。 また、そもそも給水人口規模の小さい簡易水道や飲料水供給施設が多く、経営上スケールメリットが得られにくいものが多いことも北海道の水インフラの特徴です。

北海道広域連携推進プランより筆者が作図

これからの水インフラ運営

水道担当職員が1〜2名という市町村も多い中、全ての水道を今後も自治体直営で扱うというのは無理があると言わざるを得ません。 近隣水インフラとの統合や、民間委託などの選択肢もありますが、残念ながらこれらは、すべての市町村にとって現実的な選択肢というわけではありません。 地域水インフラの持続性を高めるには、上記以外の第三の選択肢として、地域運営組織をはじめとする地域主体と協力し、地域運営の中で水インフラ運営の実施を考えていくことが重要と思われます。

水インフラの運営・再編を考える

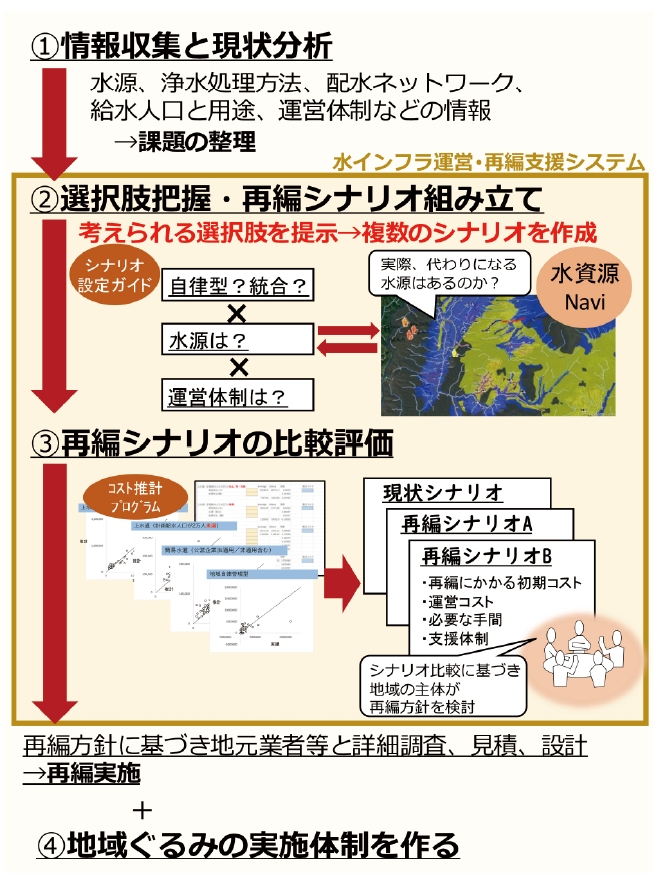

以上のような視点から、本章では、地域との連携を視野に、地域水インフラの運営・再編の検討方法についてガイドします。 具体的には、①当該地域および近隣の水道について情報を集めて現状を分析する、②選びうる選択肢を把握し可能性のあるシナリオを組み立てる、③各シナリオの比較(イニシャルコストおよびランニングコストの概算値、その他補足情報)を行うという3つのステップに加え、④地域ぐるみの実施体制を作るアイディアについても紹介します(図2)。

図2 水インフラ運営・再編の検討プロセス

コラム

水インフラ(生活用水供給インフラ)の種類

水インフラ(生活用水供給インフラ)の種別は、規模や、適用される法令、運営主体、設置時の補助金、 アセットの帰属などによっていくつかの区別があり、 またそれらの区分は重複する領域もあるため、やや複雑です。 本ガイドでは、主に運営主体と規模に着目し、次の3つに大別して扱っています。 ①上水道(水道法に基づき主に市町村(公営企業)が運営、給水人口5,001人以上)、 ②簡易水道(水道法に基づき市町村が運営、給水人口101人以上5,000人以下) 、 ③地域自律管理型水道(地域住民らのつくる水道利用組合等が運営するもの(市町村からの委託を含む)、 給水戸数個数は数世帯規模から数百世帯規模と幅広く、給水人口が100人を超えるものは専用水道として水道法が適用となる)。 なお、①~③のいずれにも属さないものとして、 ④飲料水供給施設のうち市町村が直営で管理するものと、 ⑤個人所有の井戸または沢水等による給水施設があります。 飲料水供給施設は、条例に基づき原則市町村が運営することとなっていますが、実際には無償委託等により地域住民が実質的に運営しているものも多く、このような飲料水供給施設は本ガイドでは③として扱っています。

現状分析

まずは、対象とする水インフラの現状分析が重要です。情報としておさえるべき視点は、大まかに①水源(位置、水量、水質)、 ②浄水処理方法、 ③配水ネットワーク(水源との位置関係、既存の管路ネットワーク、近隣の水道)、 ④給水人口と用途(計画給水人口と現在給水人口、可能なら将来予測も、用途は生活用水のみなのか農業用水を兼ねているのかなど)、 ⑤運営体制(実質的な運営者、市町村との委託関係、地域との役割分担、地域住民の管理継続意向など)です。

地域自律管理型水道の情報収集の方法(コツ)

ほとんど情報が無く、どこから手を付けたらよいかわからない場合

方法1:役所、役場の過去の補助事業の記録を探す

方法2:地元水道工事事業者に聞く(引退した先代社長を含め)

方法3:保健所の水質検査記録を探す

地域自律管理型水道などの存在は把握できているが、具体の情報がない場合

方法1:役所、役場の過去の補助事業(農水の資金が入っている場合も多い)の記録を探す

方法2:水道組合に情報提供をお願いする(紙の資料一式が引き継がれている場合も多い)

方法3:昔を知る高齢者などを紹介してもらい、話を聞く(個人の記憶にしかない情報も多い)

基礎情報はひととおりそろっている場合

方法1:水源まわりの現地調査(水源と配水池、浄水処理小屋など地上から確認できる施設の確認)

方法2:漏水補修工事で掘り返したときに見に行く

方法3:地元高校生などと連携して調査を行う

情報が集まったら、課題を分析しましょう。 現状の地域水インフラが抱える課題としては、大きく分けて、 ①施設の問題、 ②水源の問題、 ③給水人口の問題、 ④運営主体の課題が考えられます。 対象とする水インフラについて、これらの視点から課題を整理するとともに、 ⑤人口推計などを参考とした給水区域内の将来像の検討を行い、今後、どのような形で水供給を行うのが良いのか、またどのようにしてその最終的な供給形態に持っていくのかの経過のイメージを作っておくことも重要です。 なお、水道ビジョンを策定している市町村では、水道ビジョンの中ですでにまとめられている整理をベースに考えればよいと思いますが、上水道、簡易水道以外の水供給インフラが組み込まれていない場合も多いので、その場合は別途検討が必要です。

課題を整理するポイント

施設の問題(老朽化が激しい、更新をどうするか、災害に弱い など)

水源の問題(水が出なくなった、水質が悪くなった、水源が遠くて管理が大変 など)

給水人口の問題(料金収入が足りない、現在人口に対して施設の規模が大きすぎる など)

運営主体の課題(担い手がいない、高齢化が進んで維持管理ができない など)

人口推計(当該地域が将来どうなるのかを冷静に見極める)

選択肢を知る

地域水道の維持運営再編を考える上では、実際どういう選択肢があり得るのかを知ることが大事です。 また、維持管理主体の変更については、水インフラ運営再編支援システムで示している選択肢の他にも、まだ様々な可能性があります。

表1 再編シナリオの選択肢(ハード)

選択肢

パラメータ

現状維持

-

他の水道から給水

水量、追加管路長、追加ポンプの要否

代替水源(地下水・配水池付近)

水量

代替水源(地下水・別地点)

水量、追加管路長、追加ポンプ要否

代替水源(地下水・個別井戸)

戸数(必要水量別)

代替水源(湧水)

水量、追加管路長、配水池追加要否、ポンプ要否

代替水源(表流水・簡易ろ過)

水量、追加管路長、配水池追加要否、ポンプ要否

代替水源(表流水・緩速ろ過)

水量、追加管路長、配水池追加要否、ポンプ要否

代替水源(表流水・急速ろ過)

水量、追加管路長、配水池追加要否、ポンプ要否

代替水源(表流水・膜ろ過)

水量、追加管路長、配水池追加要否、ポンプ要否

表2 再編シナリオの選択肢(運営)

選択肢

パラメータ

組合管理(組合所有または自治体所有)

配水能力・法制度上の種別(その他)

自治体管理(簡水)に経営統合

浄水処理方式・現在給水人口・浄水場設置数

自治体管理(上水・計画 2 万人未満)に経営統合

浄水処理方式・現在給水人口

自治体管理(上水・計画 2 万人以上)に経営統合

浄水処理方式・現在給水人口

コラム

地域水インフラの維持管理体制:様々な可能性について

既存の地域自律管理型水道の運営体制を再編するというと、市町村に移管するか否かの2択の議論になりがちですが、そこにはまだいろいろな可能性があり得ます。 たとえば、実際に北海道内に確認されている形式として、 ①市町村の飲料水供給施設として施設の大規模改修は市町村が行い、日常の管理や小規模な修繕は地元の水道利用組合が自分たちの手間と費用負担の中でおこなうものや、 ②日常の維持管理のうち、水源地周辺の草刈りなどは水道利用組合が行い、水道施設そのものの維持管理は市町村がおこなうもの、さらには③地域運営組織に有償で維持管理を委託するものなど、中間的な選択肢はまだまだありえます。 この部分は、市町村の職員と地域住民が話し合い、知恵を出し合うことでその地域に合った新たな選択肢が生まれる可能性もあります。 道総研からも、そうした話し合いの場の支援が可能ですのでお声掛けください。

利用可能な地域水資源を知る

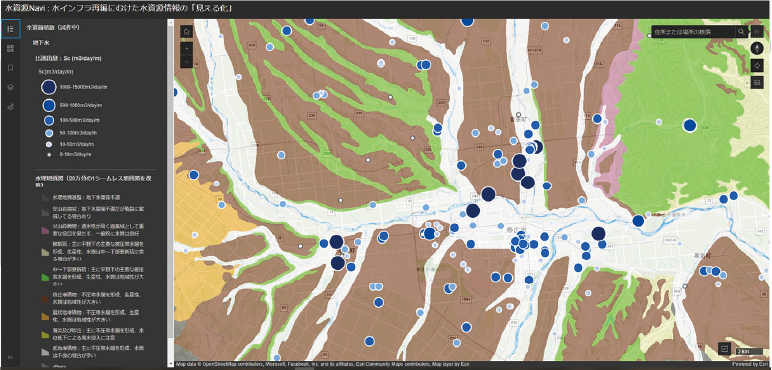

水インフラ運営再編支援システムの一部として組み込まれている「水資源ナビ(全道簡易版)」は、地下水と表流水について、大まかな水量、水質と、上流側のリスク情報(鉱山や家畜の存在)等を示しています。 これを使うことで、代替水源の可能性や、その場合の追加コスト算定に必要な地下水に関する情報、既存施設への接続に係る追加管路延長などの情報を得ることができます。

図3 水資源ナビ(全道簡易版)「水資源ナビ利用申込みについて」(PDFが開きます)

シナリオを複数組み立ててみる

水インフラ運営再編支援システムの一部として組み込まれている「水資源ナビ(全道簡易版)」は、地下水と表流水について、大まかな水量、水質と、上流側のリスク情報(鉱山や家畜の存在)等を示しています。 これを使うことで、代替水源の可能性や、その場合の追加コスト算定に必要な地下水に関する情報、既存施設への接続に係る追加管路延長などの情報を得ることができます。

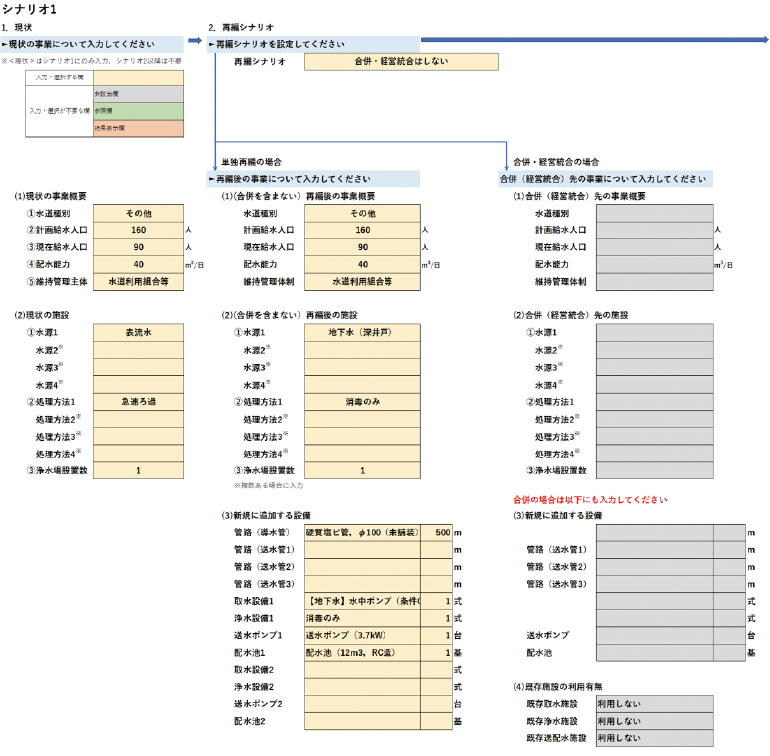

図4 水インフラ運営・再編支援システムのシナリオ入力画面の例

結果を比較してみる

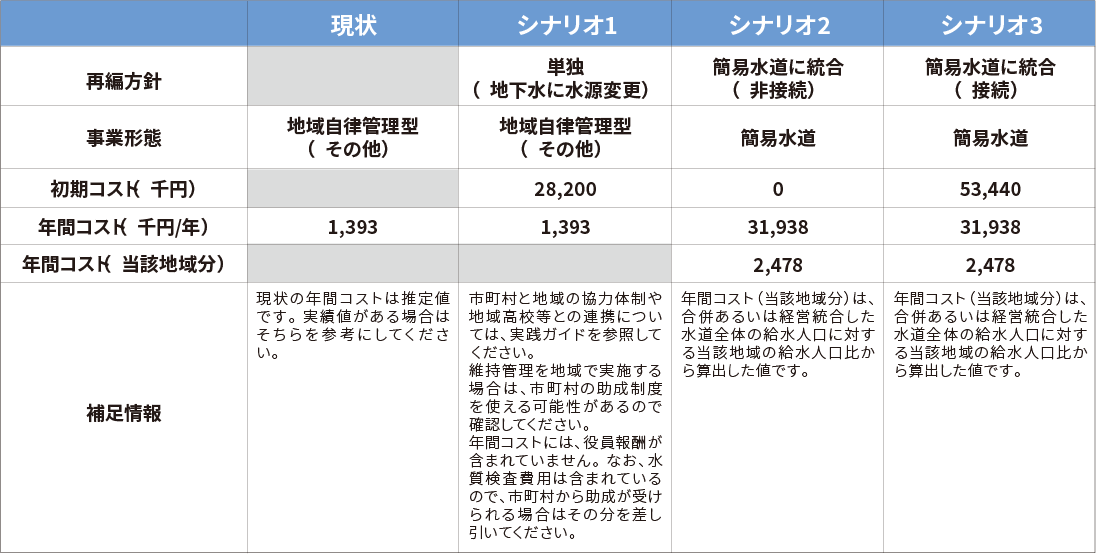

水インフラ運営再編支援システムを使うと、各シナリオについて想定されるイニシャルコスト、そのシナリオを採用した場合に想定されるランニングコストの大まかな推計値がわかります。 あわせて、それぞれのシナリオを採用した場合の注意点や、個別に検討すべき項目なども示されます。 こうしたシナリオの結果を、市町村担当者、地域住民の間で共有し、検討をすることが重要です。

図5 シナリオ比較画面の例

検討後の流れ

水資源ナビの情報や、水インフラ運営再編支援システムの推計値は、あくまで、様々な選択肢の中から可能性の高いシナリオを絞り込むための目安です。 維持継続または再編のシナリオが絞り込まれて、具体的な検討に移る際には、 ①制度上の齟齬が無いかの再確認、 ②水源に関する詳細調査、 ③再編に係る工事の見積もりなどを改めて行った上で、許容範囲内であれば実行に移す、想定外のずれが発生してしまった場合は、別のシナリオを含めて検討しなおす、といった対応が必要になります。

コラム

簡易水道の維持管理を地域運営組織に委託している例

水インフラ運営・再編は地域ぐるみで実施する

コラムで示したように、水インフラの運営においては、行政か地域かの2択ではなく、行政と地域の様々な役割分担の形があり得ます。 最終判断がどうなるにせよ、水インフラ運営・再編の検討にあたっては、地域ぐるみのチームをつくり、行政も地域も活用可能なリソースを出し合って、様々な可能性を検討することが重要です。 またこのとき、地元関係者だけでなく、市町村単位、都道府県単位、全国単位などいくつかのレイヤーでも、複層的なチームづくりができると、より効果的です。

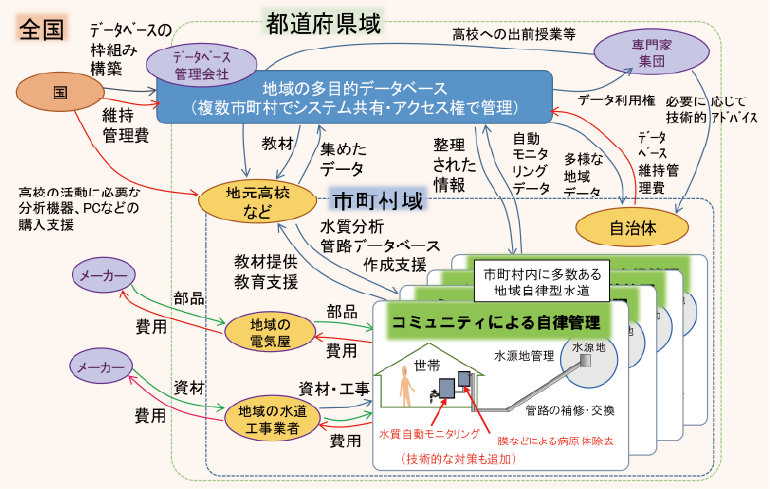

図6 富良野市で構築が進められている複層的な地域ぐるみの水インフラ運営体制

現場の対応を担う地元チーム作り

まず、地元のチーム作りを考えると、既存の水道利用組合、市町村の担当者、水道工事業者に加え、もしその地域に地域運営組織がある(もしくはその萌芽がみられる)場合には、直ちに水インフラ運営に参画しないとしても、早い段階から、運営・再編検討のチームには巻き込んでおいて、少しずつでも水インフラ運営に理解と関心を持ってもらうことが、将来に向けては重要と考えられます。 また、地域の主体による水インフラ運営を支援する主体として、地元高校との連携体制をつくることも有効であることが、私たちの研究からわかっています。

上記の関係者たちは、地域の中で、個々にはつながっている場合が多いですが、一堂に会して、(やや広範囲の)地域の水インフラについて情報交換したり、議論したりする場面は、ほとんどありません。 まずは、関係者が集まり、情報交換、意見交換を行う機会をつくることが大切です。 富良野市では、毎年、富良野高校科学部が実施している水インフラ運営支援関連活動の報告会の中で、地域自律管理型水道関係者の情報交換の場を設ける取り組みが行われています。 こうした機会は、既存の地域自律管理型水道が運営を持続させる上でも、貴重なノウハウ共有の機会となっています。

図7 富良野高校の活動報告会の中で設けられた水道利用組合同士の意見交換の場

専門知識やノウハウを共有する広域チーム作り

市町村の外にもチームの輪を広げておくことは重要です。 たとえば、近隣市町村の水道担当職員は、似たような課題に直面していることが多いものです。 何か起きてから連絡を取ってもなかなか対応を期待するのは難しいので、日頃から、些細なことを含めて情報交換できる関係性を作っておくことが重要です。 同じことは、近隣に限らず、北海道内もしくは道外でも同じで、状況の似通った市町村があれば、つながっておくことで、困ったときに迅速に相談したり助けを求めたりすることができるようになります。 自分でネットワークを作るのが難しくても、既存の情報サイト(表1)などを活用し、そこを足掛かりに既存の関係者ネットワークに参加することも考えられます。 専門家とのネットワークもこうしたルートから構築するのが近道かもしれません。

コラム

地元高校と連携した地域水インフラ管理~富良野モデル~

富良野市では、地元の北海道富良野高等学校・科学部と連携し、高校生たちの実践的な教育活動として、今ある水インフラの情報を集めてGISデータにし、 Google Earthなどの汎用ソフトウエア上で見られるようにしました。 特に、歴代の科学部生徒が作り上げてきた富良野市内の地域自律管理型水道の管路地図(GIS)は、実際の水インフラ管理に活用されています。 この「富良野モデル」は、日高町でも北海道富川高等学校と連携する形で採用され、町内の地域自律管理型水道の施設情報整備に貢献しています。 こうした一連の活動は、第25回日本水大賞(厚生労働大臣賞)や日本水環境学会みじん子賞を受賞するなど、高く評価されています。

A町では、本市街地から約13km(車で15分程度)の地区にある簡易水道の維持管理を、地域運営組織(NPO)に委託しています。 主な作業内容は毎朝の水質チェックと配水バルブの調整、年に数回のろ過砂の掃除などです。 地元にいれば、朝ちょっと行って済ましてこられる作業ですが、本市街地から役場職員が来て実施するとなると大変な負担です。 委託額はそれほど大きくありませんが、移動時間が節約できれば拘束時間も短いため、もともと地域の細かい仕事を組み合わせて実施している地域運営組織にとっては、比較的短い時間で確実な収入を得られる安定収入源となっています。 作業を担当している地域運営組織の方に話を聞くと、最初だけ、作業を覚えるのが大変だったが、慣れればどうということはない、とおっしゃっていました。

A町では、本市街地から約13km(車で15分程度)の地区にある簡易水道の維持管理を、地域運営組織(NPO)に委託しています。 主な作業内容は毎朝の水質チェックと配水バルブの調整、年に数回のろ過砂の掃除などです。 地元にいれば、朝ちょっと行って済ましてこられる作業ですが、本市街地から役場職員が来て実施するとなると大変な負担です。 委託額はそれほど大きくありませんが、移動時間が節約できれば拘束時間も短いため、もともと地域の細かい仕事を組み合わせて実施している地域運営組織にとっては、比較的短い時間で確実な収入を得られる安定収入源となっています。 作業を担当している地域運営組織の方に話を聞くと、最初だけ、作業を覚えるのが大変だったが、慣れればどうということはない、とおっしゃっていました。