広域商圏動向調査

地域の人々の買い物行動を広域に把握する調査手法として、広域商圏動向調査というものがあります。各市町村の住民が、どの市町村に買い物に行っているか(生鮮食料品、日用品などの各項目別)が把握でき、人々の移動のニーズを広範囲で把握できる貴重な情報となります。 北海道全体では1992年と2009年の調査結果が公開されています。 道総研では、2022年に道北地域に限定したものですが、同様の調査を実施しています(結果はウェブサイトで公開)。

Transportation System

この章では、小規模市町村や集落における、人流や物流に関する移動資源を活用した新たな交通システムとして統合型輸送システムのスキームを、下川町で行った実証の結果も交えて紹介します。

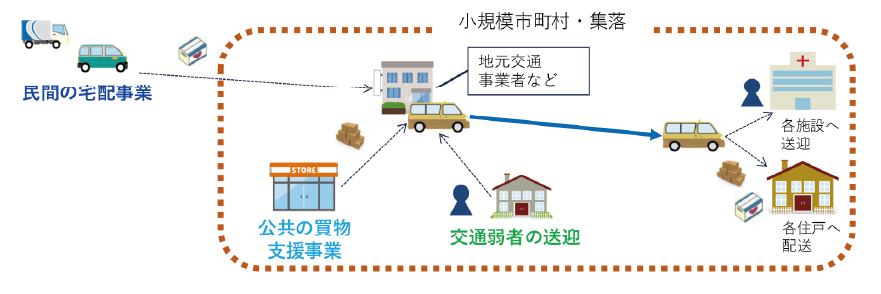

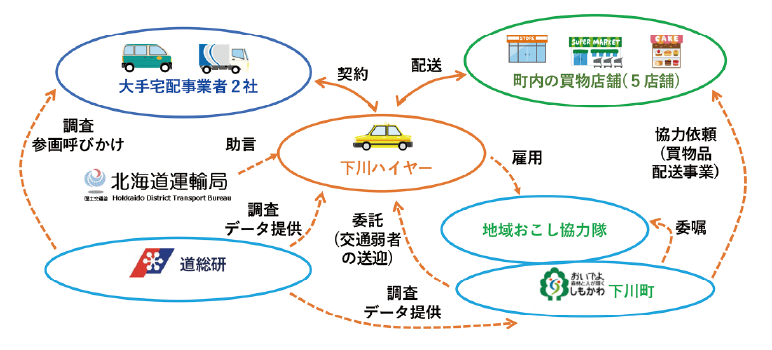

人口3万人以下の小規模市町村や集落では、コミュニティバス等の地域生活交通の維持・存続が課題となっています。 一方、物流についても運転手不足等により、維持・存続が難しい状況にあります。 低密度・低人口の小規模市町村や集落において、今後地域生活交通や物流を維持していくには、単独事業ではなく、複数の事業と束ねた形を考えていく必要があります。 例えば、バラバラで行われている買物品配送や宅配便配送を、 移動資源として既存の地域生活交通に組み合わせることで、現状よりも利便性が高く効率的な交通システムが形成できることが考えられます。 道総研では、人・物に関する移動資源を積極的に活用した地域交通の新たな形として、地元企業等が地域内の人流・物流を一括して行う交通システムを「統合型輸送システム」として定義するとともに(図1)、下川町及び(株)下川ハイヤーと共同で実施体制を構築し、その効果検証を行ってきました。 本章では、この統合型輸送システムの構築に関するプロセスについて、下川町での実践、効果検証結果をもとに、他地域への適用可能性も交えながら紹介します。

下川町での実践をもとに考えた、統合型輸送システムの導入手順は次のとおりです。以下、この流れに沿って導入手順を紹介します。

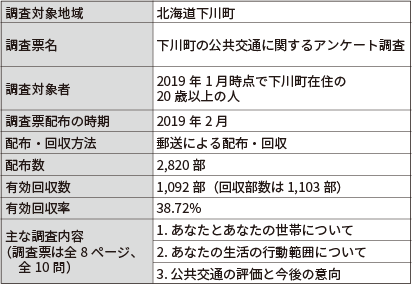

統合型輸送システムの導入に当たり、まず、地域内の人流・物流で、それぞれどの程度の移動量があるかを把握しましょう。 下川町のケースでは、下川町を配送エリアとする大手宅配事業者へのヒアリング調査や、町民の日常的な買物の実態を把握するためのアンケート調査(表1)を行いました。

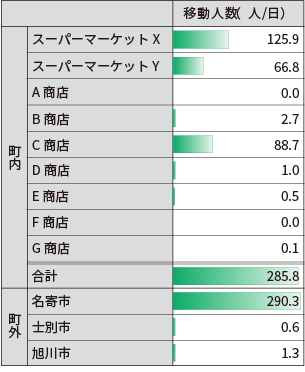

買物の実態については、アンケート調査の結果を用いて、生鮮食品などの日常的な買物における行先及び外出時間帯を把握し、買物における一日あたりの移動人数を推計しました。 その結果、下川町の買物において、下川町内の店舗が最も多く利用されており、次いで名寄市内の店舗の利用が多いことが分かりました(表2)。 また、9~11時台に自宅を出発し、10~12時までに自宅に帰着する傾向があることが分かりました(図2)。

さらに、外出時間帯と下川町内の生活交通であるデマンドタクシーの運行時間帯を比較した結果、移動人数が比較的多い時間帯にデマンドタクシーが運行されていることが分かりました。

続いて事業スキームを検討しましょう。 地域に既にある事業や、新たに必要とされる事業などを上手に組み合わせて、統合型の事業を組み立てていきます。 下川町では、統合型輸送システムの事業スキーム(図3)のうち、生活交通に関する事業は下川町が元々下川ハイヤーに委託していたものを引き続き継続させる形としました。 一方で、宅配便配送と買物品配送の事業は新たに実施された事業であり、下川ハイヤーが新たに請け負うことで図3のスキームが構築されました。 なお、買物品の配送に関する事業は、下川町が該当の買物店舗に協力依頼を行い、買物品を下川ハイヤーが配送しています。また、宅配便の配送に関する事業は、大手宅配事業者2社が、下川ハイヤーと、それぞれ個別に委託契約を結んでいます。

検討したスキームを基に、実施体制の実現に向けて関係事業者との調整を行いましょう。

下川町には、2つのスーパーがあり、内1店舗が高齢者等への宅配を実施していましたが、2019年3月に閉店することになり、買物の利便性確保が重要な課題でした。 一方、地域住民の足として活躍していた下川ハイヤーは、従業員の高年齢化が進んで運転手の確保に関する将来的な不安がありました。 以上の状況を踏まえ、買い物弱者支援と地域公共交通の維持確保のため、下川ハイヤーを事業主体とし、地域おこし協力隊の制度を活用して運転手不足の問題にも対応しつつ、買物品配送と宅配便配送の業務を新たに実施し、地域おこし協力隊員の定住を図ることと住民の生活支援を行いました。

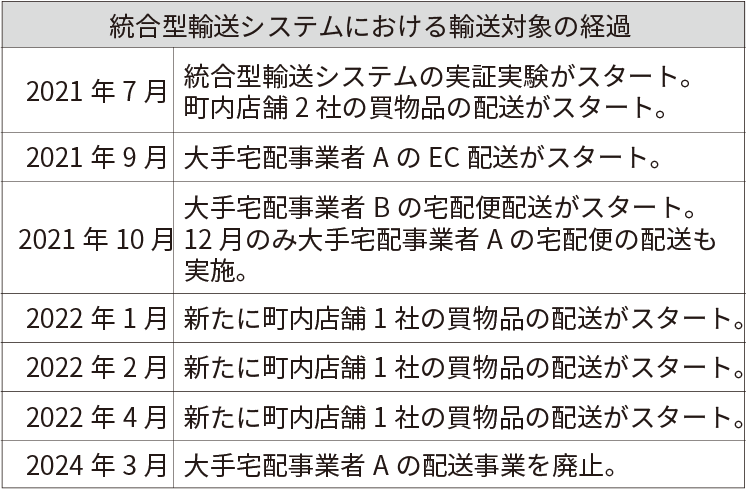

また、統合型輸送システムの実証実験の経過(表3)について、 図3の事業スキームの全てを、実証実験の初期から実現することは困難だったため、各関係者と協議の上、町内の店舗2社の買物品配送のみから実証実験をスタートすることとしました。 2021年7月に町が地域おこし協力隊を委嘱し、下川ハイヤーと雇用契約を締結して、事前に調整してきたコンビニの宅配を開始し、さらにスーパーの宅配、8月から大手宅配事業者の宅配、コロナ禍ということもあり町立病院や薬局と調整して薬の宅配も開始、現在は地元商店等6店舗の商品を取り扱っています。

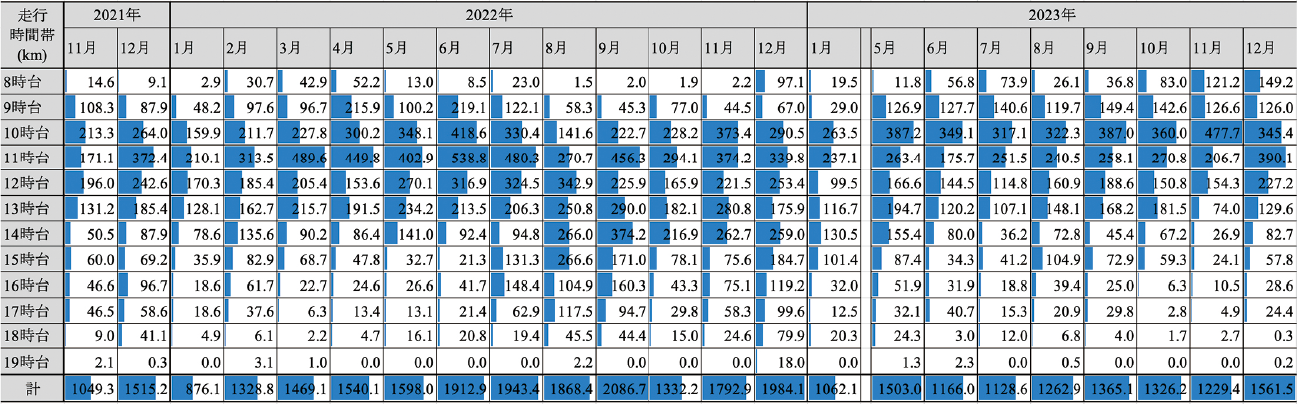

関係者との調整ができ、実施の見通しが立ったら、まずは実証実験を行いましょう。 この後、本格実施に向けた検証を行うためにも、実証実験でどのような記録を取るかは重要です。 下川町のケースでは、輸送効率をしっかり評価できるよう、配送を行う車両にGPSを設置し、宅配便や買物品の配送に係る走行距離及び走行時間の実測を行いました。 こうしたデータをとると、例えば表4のように、作業(移動)の様子が一目で把握できるようになります。

なお、実証実験を通じた作業工程の確認と改良も重要です。 下川町の例では、配送を担当する地域おこし協力隊員が実証期間中に工夫と改善を重ねて、次の作業工程が確立しました。 町内店舗の買物品配送については、まず店舗で買物品の積み込みを行い、その後利用者宅まで買物品の配送と料金の精算を行い、買物店舗まで買物品購入で支払われたお金を届けに行く、という流れです(図4)。 大手宅配事業者の宅配便の配送については、まず名寄市の配送センターから下川ハイヤーの事業所まで宅配便を届け、下川ハイヤーで仕分けを行います。 その後、各住戸に宅配便の配送を行います(図5)。

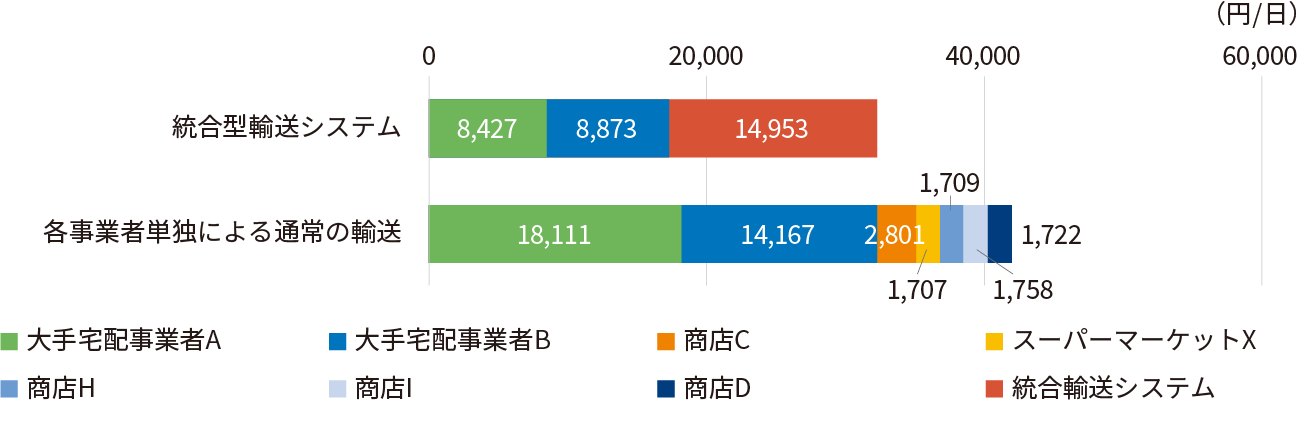

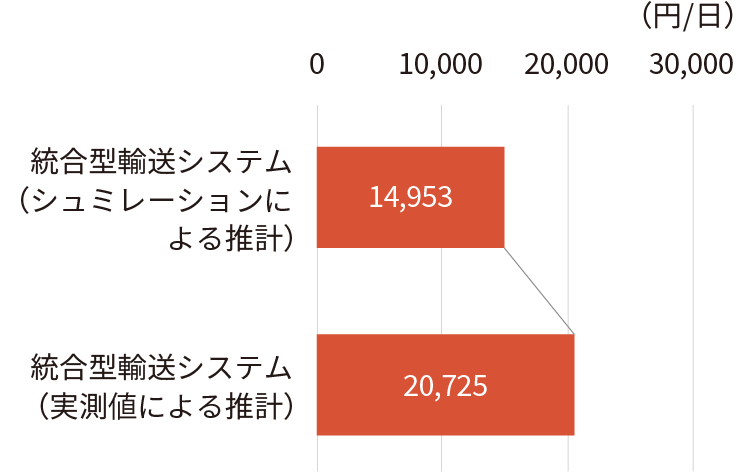

実証で得られた結果から、統合型輸送システムの導入により期待される効果を推定しましょう。 評価の視点は、コスト、輸送(作業)効率、利用者の満足度など、さまざま考えられます。 下川町の例では、統合型輸送システムと買物・宅配輸送を単独で輸送した場合のコストを比較した推計結果を推定しました(図6)。 図6のコストは、ガソリン代・人件費・車両の減価償却費をそれぞれ推計し、その合計値を事業コストとしました。 また、ガソリン代及び人件費は、実証実験期間中における一日当たりの輸送件数の平均値を引用して、 Arc GIS ProのNetwork Analysisを用いてシミュレーションを行い、走行距離と走行時間を算出して推計しました。 図6の結果から、統合型輸送システムの導入は、買物や宅配に関する輸送事業を単独で行う場合と比較して、事業コストの抑制につながったと考えられます。

これまでの手順で得られた結果から、今後の課題を整理しましょう。 下川町の例では、統合型輸送システムの事業コストに関して、車両に設置したGPSによる実測から得られた走行距離及び走行時間を用いて、より詳細な条件を組み込んで上述と同様にコスト推計を行ったところ、シミュレーションで得られたコスト(図6 上段)の値よりも高い結果が得られました(図7)。 この理由として、宅配事業の再配達の影響があると考えられます。 宅配事業の再配達の解消は、全国的にも大きな課題となっています。 再配達削減に関する対策としては、オープン型宅配ロッカーを設置して再配達の宅配便を取りに来てもらうことや、各住戸への宅配ボックスの設置とそれを用いた置き配の実施などがあります。 これらの対策を組み合わせて統合型輸送システムのスキームを再検討することは、事業コストの軽減や、配送を行う担い手の負担軽減などの面で、今後重要となることが考えられます。

以上紹介した統合型輸送システムを導入するための条件としては、次の3つが想定されます。

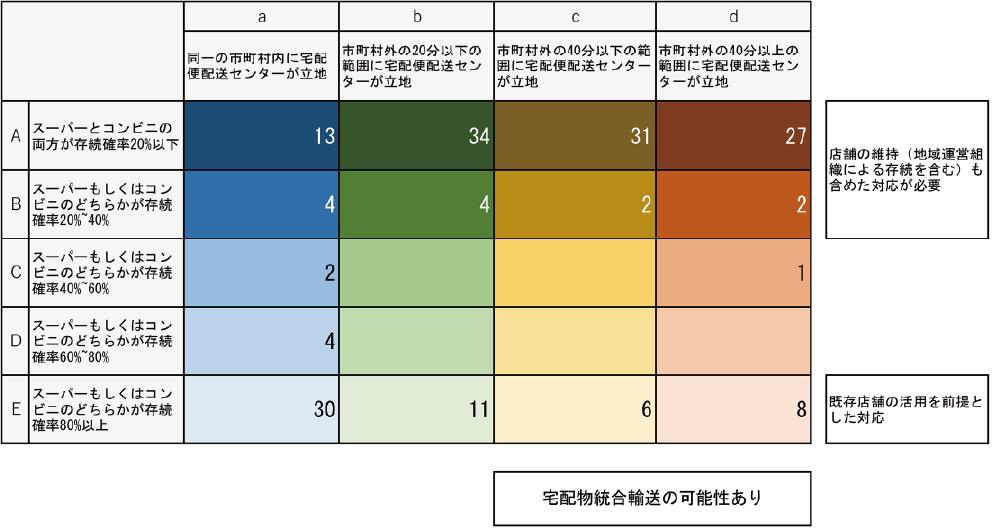

このうち、地域性が関係するのは、 「店舗が存続していること」「宅配便の末端配送委託のニーズがあること」であると考えられます。 これらの条件に関して、地域の類型化を行い、統合型輸送システムの適用可能な地域の推定を行いました(表5)。 その結果、表5の c~d列の合計77市町村は、宅配便の配送センターから20分以上距離が離れており、 末端配送委託のニーズが期待できるため、統合型輸送システムの適用可能性が高いと推定されました。 さらに、E行かつ c~d列に含まれる14市町村は、スーパーもしくはコンビニのどちらかの存続確率が 80%以上であり、今後も市町村内に店舗等が存続する可能性が高いため、統合型輸送システムの適用性と持続性の両方が期待できると考えられます。

一方、適用可能性が高いと判断されなかった市町村について、 ①札幌市のような大都市や旭川市・帯広市などの中核都市と、 ②スーパー・コンビニの存続確率が低くかつ宅配センターまで20分以上の市町村の2つに大別されました。 このうち②の市町村においては、店舗等は無くなる可能性があるものの、宅配便配送センターは比較的近いため、宅配便の移動資源は引き続き活用できる可能性があります。 そのため、②の市町村においては、本稿の統合型輸送システムをヒントとしつつ、それとは異なるスキームを検討する必要があると考えられます。

地域の人々の買い物行動を広域に把握する調査手法として、広域商圏動向調査というものがあります。各市町村の住民が、どの市町村に買い物に行っているか(生鮮食料品、日用品などの各項目別)が把握でき、人々の移動のニーズを広範囲で把握できる貴重な情報となります。 北海道全体では1992年と2009年の調査結果が公開されています。 道総研では、2022年に道北地域に限定したものですが、同様の調査を実施しています(結果はウェブサイトで公開)。