レイルとは

一般に、加齢にともなう身体機能や認知機能の低下は避けられません。 しかし、この低下が進行しストレスに対する抵抗力(心身の予備能力)が大きく落ち込んだ状態を「フレイル」、また、その一歩手前の段階を「プレフレイル」と呼びます。 フレイルは要介護状態となるリスクが高い状態である一方、適切な支援により健康状態へ移行可能な段階であるため、早期発見と生活習慣の改善は介護予防の観点で注目されています。

Elderly Monitoring

高齢化が進む中、特に今後は後期高齢者の割合が増え、介護の負担は増加していくとみられています。 一方で、自治体においては地域福祉の担い手不足、医療・介護費増大の悩みを抱えています。 こうした課題に対し、地域運営組織などの地域主体も参画した高齢者見守りのしくみづくりが求められています。 地域における高齢者見守りのしくみを支える一つの技術として、この章では、 道総研が開発してきた、 ICT(情報通信技術)を活用し日頃の高齢者の生活と健康を見守るしくみを紹介します。

高齢化は全国的な課題ですが、北海道では2023年時点で全国平均(29.1%)を上回る高齢化率(33.0%)となっており、今後もさらに高齢化は進むと考えられています。 自治体においては、人口減少を背景に、高齢者福祉の担い手不足、医療・介護費増大がすでに大きな課題となっています。 また、各種サービスを届けることが難しくなりつつある過疎地において高齢者の暮らしを守るには、買物、通院、外出促進、見守りなど、暮らしにおける課題を包括的に支援する必要があります。 人員不足が課題となっている行政と福祉事業者の力のみで、地域のこれらすべてを担うのは限界があります。

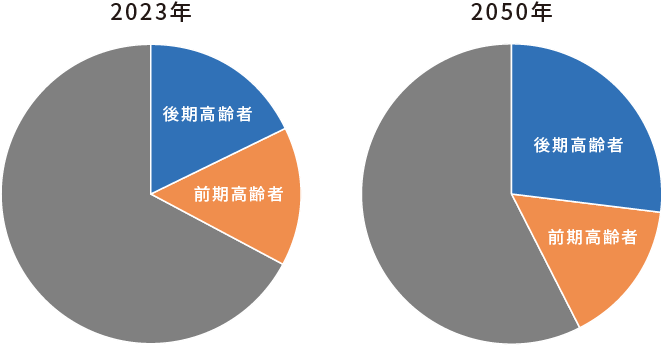

また、高齢者の構成の変化も深刻な課題です。 一般に、65歳以上75歳未満を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と呼びますが、将来人口推計を見ると、今後は、北海道全体で見ても前期高齢者の割合は横ばい(絶対数としては減少)となる一方、 75歳以上の後期高齢者の割合は増えていくと考えられています(図1)。 平均寿命の延伸と共に、健康寿命も延伸した結果、前期高齢者の方々は、いまや地域運営にとって重要な役割を果たすようになっています。 しかし今後は、地域運営の担い手となっている前期高齢者が減り、介護や見守りが必要となる後期高齢者が増えていくことが、避けられないと考えられます。

以上のような状況を踏まえると、地域運営組織をはじめ、地域に関連する様々な主体も巻き込んだ、地域ぐるみの見守りが必要と思われる一方で、将来的にはその地域主体もマンパワーが不足していくことを考えると、いずれにせよ、見守りにかかる負担は最小限にする必要があります。 そしてそこには、デジタルツールの活用が不可欠と考えられます。 デジタルツールを上手に使い、必要な高齢者に必要なタイミングで必要なサポートを提供できるような見守りの体制が重要と言えるでしょう。

近年は、離れて暮らす家族を主なターゲットに、高齢者の安否確認ができるデジタルツールやサービスがすでに実用化しています。 こうしたツールを地域における見守り体制に活用することも一つの方法です。 ただし、地域運営組織等の地域主体が見守りに参画する場合、安否確認のような生死にかかわる見守りは、緊急事態の検知について重い責任を負うことや、必要な対処が主に医療行為に関係するなどの難しさがある点には、注意が必要です。 各主体の連携体制だけでなく、あらかじめ個々の責任の範囲を調整しておく必要があります。

一方、安否確認よりも一歩手前の段階でも見守りは重要です。 例えば、高齢者への訪問リハビリを行っている医療機関からは、 「月1回の訪問リハビリを行う場合、時に、その1か月の間に要介護のレベルまで状態が悪化してしまうケースがあり、そこをもっと早く対処できると、要介護になる人を減らせる」といった声が聞かれます。 要介護になる手前の、いわゆるフレイルもしくはプレフレイルの早期検知も、地域で取り組む価値のある見守りと言えます(フレイルについてはコラム/p.39参照)。

道総研では、上記のような考えに基づき、地域ぐるみの高齢者見守りに活用いただくための一つの技術として、「高齢者見守りセンサシステム」を開発しました。 高齢者の住宅にセンサを設置し、 生活に伴うセンサ情報を関係者間で共有するもので、安否確認だけでなく、フレイルなどの健康状態の見守りへの活用につながります。

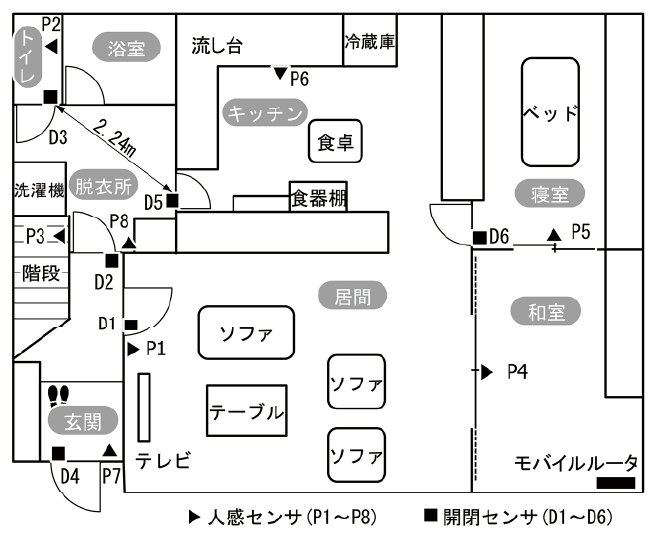

図2~3は、センサ設置の例です。 このシステムでは、安価に市販されている人感センサと開閉センサを使って高齢者の暮らしを見守ります。 人感センサは人の体温に反応し、活発に動いていたり、速く歩いているときは反応が多く、動作が緩慢だったり、ゆっくりと歩いているときは反応が少なくなります。 また、トイレや寝室に行ったり、玄関を開けて外出する行動はドアに設置した開閉センサで知ることができます。 各センサには小電力の無線機能を組み込み、 モバイルルータから何か月もの間、送信し続けることができるようになっています。 反応したセンサの設置箇所とその時刻はインターネット上のサーバーに記録されるようになっています。

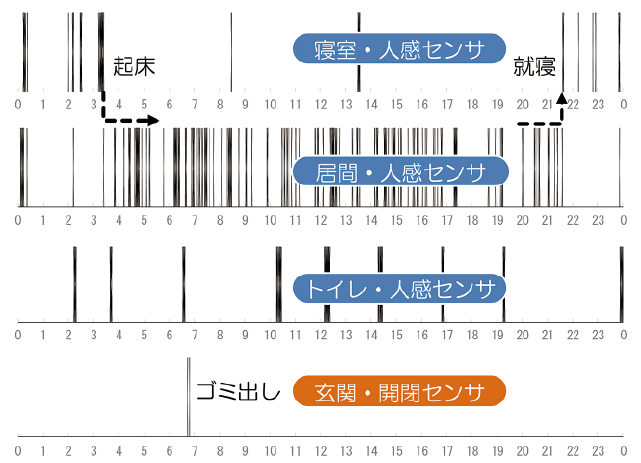

図4は「高齢者見守りセンサシステム」において寝室、居間、トイレの壁に取り付けた人感センサと、玄関ドアに取り付けた開閉センサの24時間の反応の様子を可視化した例です。 寝室の人感センサが3:20に反応後、居間の人感センサの反応が続くことから、この時刻に起床したことがわかります。 また、 21:37に寝室の人感センサの反応後、居間の人感センサの反応が見られないことから、この時刻に就寝したことがわかります。 さらに、玄関の開閉センサの反応から、 6:48に外に出た(この時は、ゴミ出し)以外は外出していないことや、トイレの人感センサから夜間のトイレの回数なども知ることができます。 起床・就寝パターンが見られなかったり、時刻が大きく変化した場合は、体調がすぐれなかったり、不慮の事故などを疑うサインとなります。 また、玄関の開閉センサが何日も反応のないときは、閉じこもりがちになっているかもしれません。 このように、センサ情報から把握した生活パターンの変化から、安否の確認や健康状態を推定することができます。

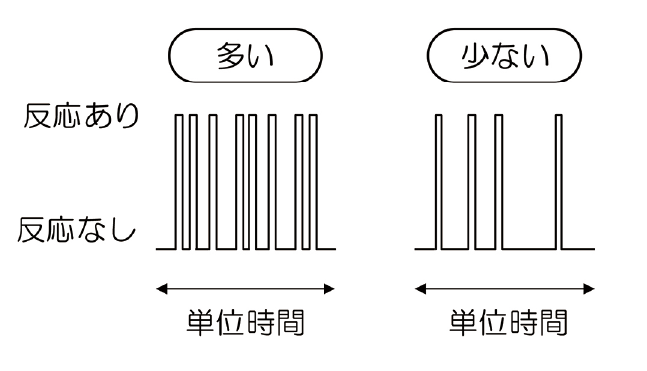

道総研の「高齢者見守りセンサシステム」では、高齢者宅に設置したセンサデータから、 フレイルの身体的特徴を捉える方法の開発に取り組みました。 実験室での模擬実験と、実際の高齢者宅でのデータの特徴から、「人感センサ時間平均反応数」(図5)がフレイルと対応している可能性があることを突き止め、このシステムではそれを指標として利用しています。

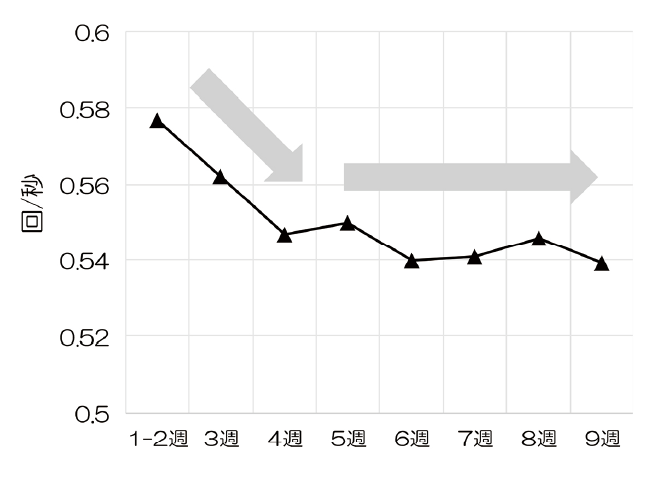

図6は、実際の高齢者宅(横軸は退院してからの経過時間)で観測された「人感センサ時間平均反応数」を示しています。 4週目まで減少した後、一定の値で推移しています。 この方は、第8週目の通院時の問診で、退院後しばらく体調がすぐれない日々が続いていたと答えており、実際、退院前にはプレフレイルの状態であったのが、第8週目の通院時にはフレイルの状態となっていました。 このシステムでは、「人感センサ時間平均反応数」の低下を、すでに3~4週目の時点で捉えており、このデータをモニタリングすることで、より早い対処につながる可能性があります。

以上のように、道総研の「高齢者見守りセンサシステム」では、安価なセンサ等を組み合わせたしくみで、高齢者の生活パターンやフレイル関連データを取得し、関係者の間で共有することができます。 現時点では、試験的に医療機関と研究者がデータを共有するに留まっていますが、最終的には、図7に示すような形で、役場、別居家族、社会福祉協議会、そして地域運営組織がデータを共有し、それぞれの主体の特性を活かした体制をつくることで、地域ぐるみの高齢者見守りが実現すると考えられます。

実際の体制づくりは、医療機関との立地関係、役場や社会福祉協議会などの体制など、地域の実態に合わせて検討することが必要です。 地域運営組織についても、本ガイド第1部で紹介しているように、様々な体制が想定されますが、おそらくこの体制の中での地域運営組織の一番の特性は、「常に地域にいる」もしくは「近いところにいる」ということでしょう。 立地的にどうしても地域から離れた場所となりがちな、役場、医療機関などとの間をうまく補完する形で、地域運営組織の関わり方を考えていくことが効果的と思われます。

一般に、加齢にともなう身体機能や認知機能の低下は避けられません。 しかし、この低下が進行しストレスに対する抵抗力(心身の予備能力)が大きく落ち込んだ状態を「フレイル」、また、その一歩手前の段階を「プレフレイル」と呼びます。 フレイルは要介護状態となるリスクが高い状態である一方、適切な支援により健康状態へ移行可能な段階であるため、早期発見と生活習慣の改善は介護予防の観点で注目されています。